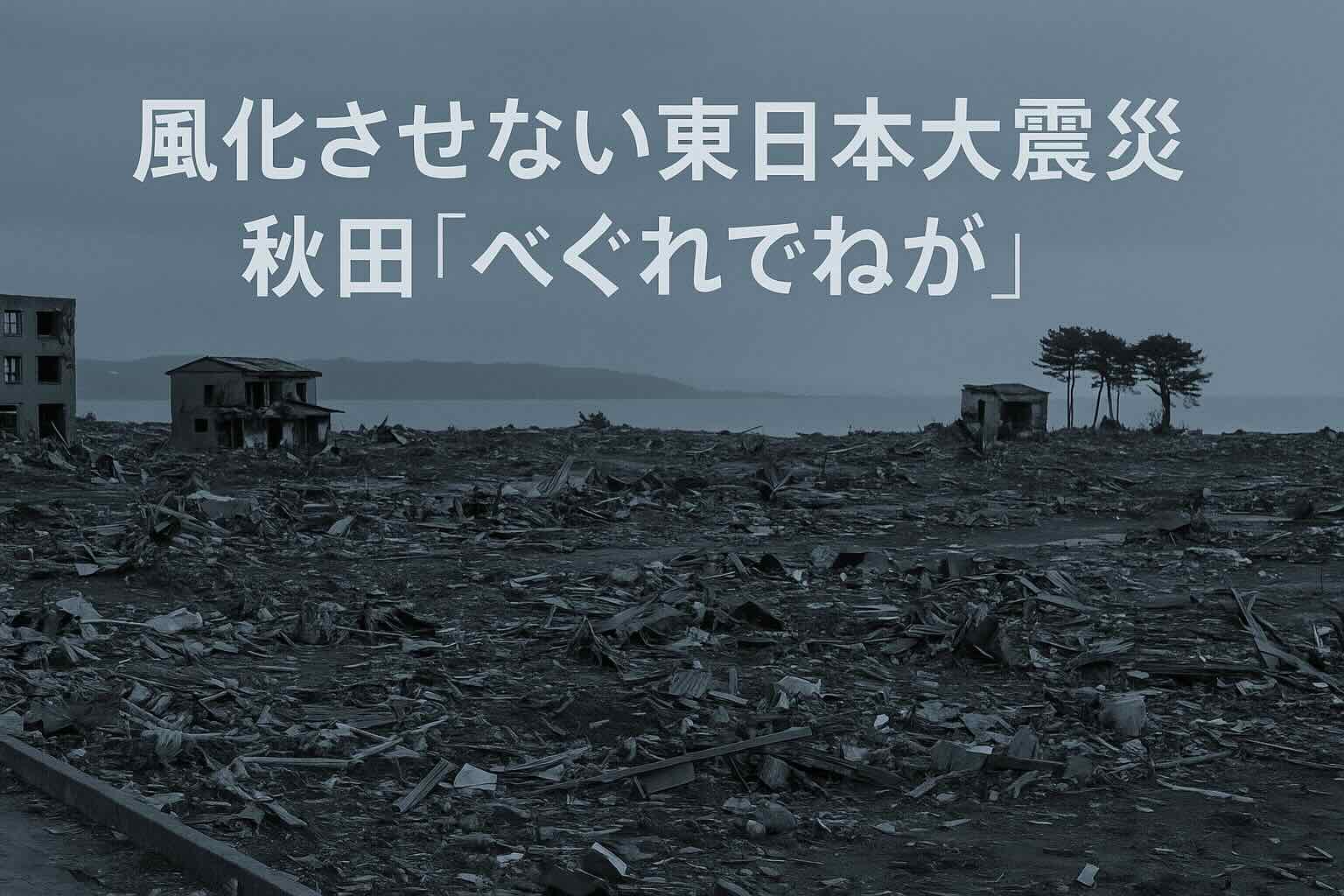

東日本大震災から十数年。あの日の衝撃と恐怖は、私たちの記憶に深く刻まれました。けれど年月が経つにつれ、日常の忙しさに埋もれ、当時の課題は「過去のこと」として扱われがちです。実際、報道される機会も減り、放射能汚染や健康への影響について語られる場面はめっきり少なくなりました。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか。

この記事の目次

市民が支える放射能測定 ― 「べぐれでねが」とは

秋田県にある放射能測定室 「べぐれでねが」 は、震災直後から食品の放射能測定を市民の力で継続してきました。測定には高精度の機器を導入し、できるだけ低下限値で数値を検出できるよう努力を重ねています。

市販の食品や家庭で消費される食材を検査し、その結果を公開し続けているのは、単なる「安全確認」のためだけではありません。震災前との比較や、今後のリスクを評価するために、長期的なデータを残し続けることを使命としているのです。

科学的成果 ― 東大との共著論文

「べぐれでねが」の活動は、市民レベルの自主調査にとどまりません。その成果は科学的にも評価され、東京大学と共著で論文を発表するまでに至りました。

これは、市民の根気強い取り組みが学術研究と接続し、社会に役立つ知見として位置づけられたことを意味します。データを丁寧に積み重ね、公開し続ける姿勢には、ただただ頭が下がります。まさに「調査の意義」と「研究の姿勢」に脱帽です。

生存戦略と「風化させない」という選択

このブログ「生存戦略秘密基地」では、日々を生き延びるための方法や考え方を模索し、共有してきました。経済的な工夫や働き方の模索も生存戦略ですが、社会の出来事を「なかったことにしない」姿勢もまた、私たちの生き延び方に直結すると思います。

震災を風化させないこと。見なかったことにしないこと。

それは、未来に生きる人たちの安全や安心を守るための、大切な戦略のひとつです。

支援の呼びかけとX(旧Twitter)アカウント紹介

「べぐれでねが」を支える方法は、決してむずかしいものではありません。公式サイトでの 寄付、あるいは 記事や調査結果のリポスト によって、活動を知る人を増やすことも支援になります。

併せて、最新の測定結果や考察、更新を追いたい方には、X(旧Twitter)アカウント(@metabokenopapa) のチェックをおすすめします。

こちらでは、食品測定状況、汚染関連のニュース、現地取材報告などが頻繁に投稿されています。

🌱 できることから支援できます

「べぐれでねが」を応援する方法は、むずかしいものではありません。

寄付で少しだけ力を添えること、あるいは 記事やXの投稿をリポストして知ってもらうこと。

小さなアクションでも、大きな支えになります。

震災を風化させないために――私たち一人ひとりの一歩が未来につながります。