この記事の目次

1. 静かに始まる、重い言葉

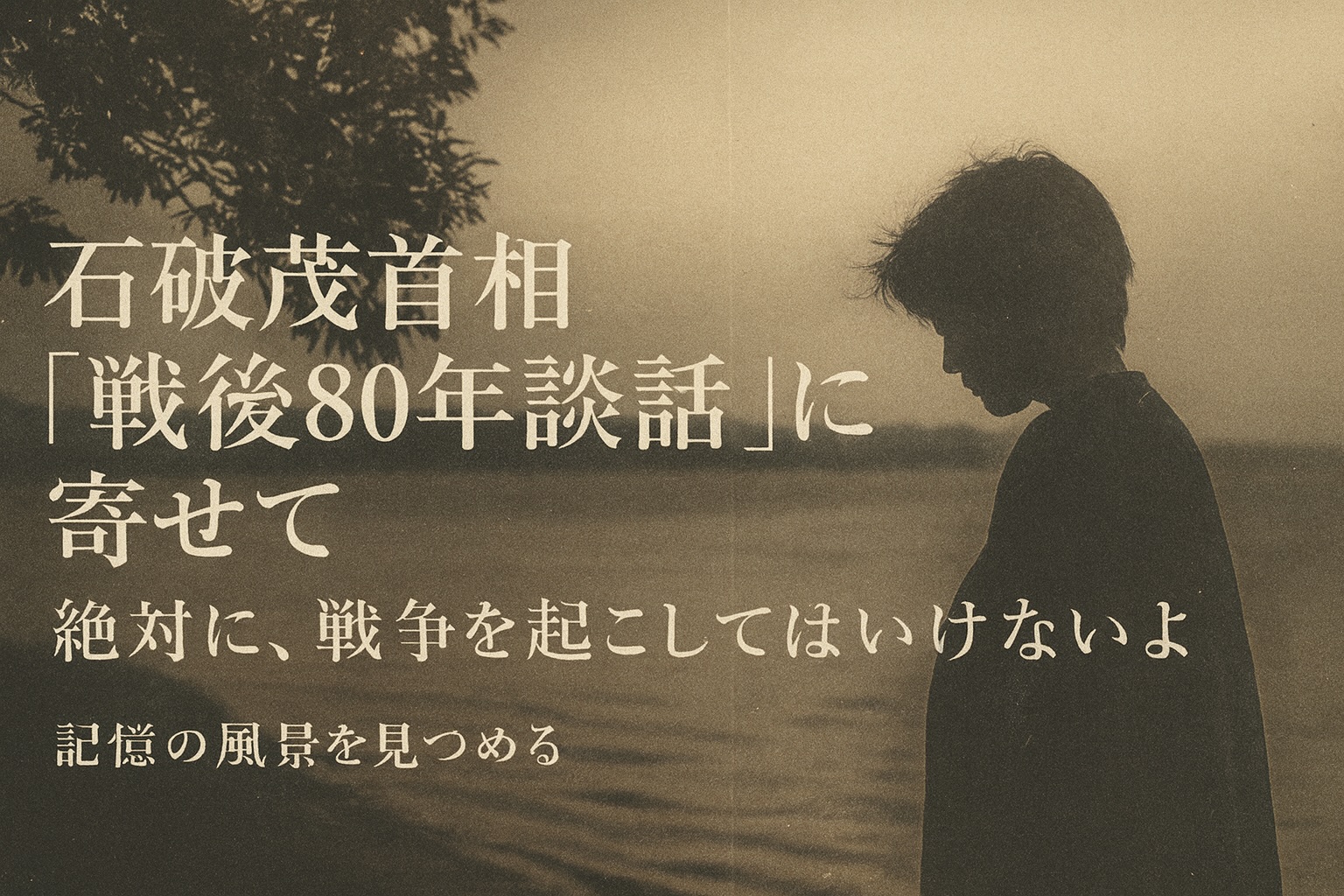

2025年、石破茂首相が発表した「戦後80年談話」は、過去の節目談話とは明確に異なる響きを持っていました。

それは謝罪や総括ではなく、「なぜ、戦争を止められなかったのか」という根本的な問いを国民と共有しようとする内容だったからです。

「政府および軍部の首脳陣もそれを認識しながら、どうして戦争を回避するという決断ができないまま、無謀な戦争に突き進んだのか。」

この一文に、私は長く息を詰めました。

80年前に確かに存在した「止める力」は、どこで失われていったのか。

それを問う姿勢そのものが、今を生きる私たちへの問いかけでもあると感じたのです。

2. 歴史に学ぶということ

石破談話の骨格は、「文民統制の欠如」「議会の無力化」「メディアの迎合」「情報分析の誤り」という4つの要素です。

これは単なる過去の失敗ではなく、どの時代にも再現しうる「構造的危機」でもあります。

- 感情が理性を上回るとき、

- 勇ましい言葉が冷静な判断を覆すとき、

- “空気”が人の口を塞ぐとき。

戦争は、いつもそうして始まってきた。

誰か一人の悪意ではなく、空気の支配によって。

石破首相はこう言います。

「冷静で合理的な判断よりも精神的・情緒的な判断が重視されてしまうことにより、国の進むべき針路を誤った歴史を繰り返してはならない。」

これは、今の時代にもまっすぐ突き刺さる警鐘です。

3. 戦争を「防ぐ」ための知性

「戦争を起こしてはいけない」という言葉は、道徳的スローガンのように聞こえるかもしれません。

でも、石破談話はそれを“感情論”ではなく、“制度と知性の問題”として語っています。

- 文民統制(Civilian Control)

- 議会の監視機能

- メディアの責任

- 歴史に学ぶリベラリズム

この4つが、私たちの民主主義を支える「見えない防波堤」です。

これを怠ると、社会はいつの間にか「勇ましい言葉の方が美しい」と錯覚してしまう。

過去の日本も、そうして崩れていきました。

4. 「絶対に戦争を起こしてはいけないよ」という、個人の祈り

私は鍼灸師として、身体を診る仕事をしています。

体が発する小さなサインを見逃すと、やがて大きな痛みに変わる。

それは社会も同じだと思うのです。

- 言葉が乱暴になっていくこと。

- 意見が違う人を「敵」と呼ぶこと。

- 対話よりも断罪を選ぶこと。

それらは、戦争の“予兆”かもしれない。

だからこそ私は、どんなに時代が変わってもこう言いたい。

「絶対に、戦争を起こしてはいけないよ。」

それは政治家だけでなく、私たち一人ひとりへの言葉です。

怒りや不安が募るときこそ、冷静に立ち止まる勇気を持ちたい。

その静けさこそが、平和のはじまりなのだと思います。

5. おわりに ― 歴史に学び、未来へ

石破談話の最後には、こう記されています。

「歴史に学ぶ重要性は、わが国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれている今こそ、再認識されなければならない。」

この一文を読みながら、私は胸の奥で静かにうなずきました。

私たちは戦争の痛みを「記憶」として継ぐ最後の世代です。

だからこそ、忘れないこと。考え続けること。声を出すこと。

過去を見つめることは、過去に戻ることではない。

それは未来を守るための、最も知的で、最も優しい行為です。