お久しぶりです、なたりーです。

ついに3年間の専門学校を卒業、国家試験に合格し無事にはり師・きゅう師になりました。

医療系の国家資格を取得できて嬉しいです。

備忘録として勉強方法など記しておこうと思います。参考になれば嬉しいです。

この記事の目次

はり師・きゅう師の国家試験の科目内訳

はり師・きゅう師の試験は現代医学系の午前パートと東洋医学系の午後パートに分かれています。

午前パート(90問)

医療概論(4問)

衛生学・公衆衛生学(6問)

関係法規(4問)

解剖学(9問)

生理学(9問)

病理学(6問)

臨床医学総論(10問)

臨床医学各論(22問)

リハビリテーション(12問)

総合問題(臨床医学各論ベース)(8問)

午後パート(90問)

東洋医学概論(16問)

経絡経穴(20問)

東洋医学臨床(24問)

総合問題(東洋医学臨床ベース)(10問)

はり理論(10問)

きゅう理論(10問)

上記のような科目に分かれています。午前90問午後90問、全180問です。

午前パート・午後パート合わせて6割以上得点できていれば合格です。

王道だけど過去問は大事

国家試験を受ける際の王道の勉強法はとにかく過去問を解くことですね。

問題演習の数が物を言うと思います。

2025 第23回〜第32回 徹底攻略! 国家試験過去問題集 はり師きゅう師用 (徹底攻略!国家試験過去問題集)

令和7年2月に実施された第33回はり師・きゅう師国家試験を受けた感想

午前パート「締めに〆さば。笑いをとりにきてるのかい。」

午後パート「この時代に脚気かよ」

です。

第33回を受けた方、お疲れ様でした。

午前パートの現代医学の基礎医学が聞かれる科目では問題演習を繰り返して字面で丸暗記も究極的に大事だとは思いますが

根本的な理解をしていないと解けない問題も見受けられます。

例えば臨床医学各論では疾患で見られる検査項目の低値・高値はどれかと問われたり

症状の発生機序を問われたりもします。

どこが障害されるためにこの症状が出る、といった想像ができないと解きにくいなと思いました。

科目ごとの対策

科目ごとにどんな対策をしたのかを書いていきます。

鍼灸の国試で特徴的なのは現代医学の午前パートと東洋医学の午後パートに分かれるので

模試の結果で自分の得意・不得意を把握しました。

私は医療系初学者であったので午前パートの解剖学・リハビリテーション学が苦手でした。

午後パートの東洋医学関連は1・2年生の基礎知識があれば解ける問題が多く模試は正答率7割超えることができていたので、五行色体の表や暗記どころを頭に入れておけば大丈夫だと思っていました。

個人的に、東洋医学が得意であっても現代医学・東洋医学の知識がバランス良くある治療家になりたいと思っているので

3年生では苦手な現代医学の科目に力を入れました。

医療概論、衛生学・公衆衛生学、関係法規の対策

これらの科目は国家試験過去問を繰り返し解くことで対応できると思います。

衛生学・公衆衛生学は統計や時事問題もあるので過去問+最新情報をチェックしてアップデートするのが良いかと。

解剖学

解剖学が苦手な人は早い段階でかずひろ先生の解剖学e-learningを購入して取り組むことをお勧めします。

あはき師・柔道整復師・PT・OTを目指す方にお勧めの解剖学勉強講座です。

かずひろ先生解剖学e-learning

かずひろ先生 解剖学 note

早く購入して取り組んだ方がその後の日割りが安くなりますからね(ヴァイオリニストの高嶋さんのこの考え方素敵)

圧倒的に問題の演習量が少ないのでガンガン問題に接して国試で問われやすいポイントに慣れておくのが良いと思います。

国家試験は6割以上を獲得すれば合格となります。

一定の合格率(はり師・きゅう師であれば合格率70%)くらいの問題が出るので

基礎ができていれば難しい問題が多少出てもなんとかなると思います。

生理学

生理学は臨床医学各論と並行して勉強していくと理解が深まり自然と点数が上がっていきました。

国家試験前はウエマツ創研の生理学だけの国家試験のまとめに取り組みました。

単元ごとに狙われるポイントがつかめるので試験1ヶ月前くらいにやって間違えたところを復習して補っておくと良いかと。

生理学国家試験問題集2025 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師用

病理学

病理学は私自身3年生の前期に苦戦した科目でした。

たった6問しか出ないとはいえ足を引っ張る科目にはしたくないなと思い

病理学の過去問を繰り返し解いてコクシーランドで単元ごとに狙われるポイントをチェック。

間違ったところ・よく問われる内容はアイルヒーリング社の参考書で情報のまとめを何度も開いて見るようにしてました。

臨床医学各論

臨床医学各論は疾患について問われる科目で病態の把握が重要になります。

「病気がみえるシリーズ」は医師向けの書籍ですがはり・きゅう師の臨床現場でも役立つので全巻揃えても損はない本だと思います。

私は後から「イメカラシリーズ」を知ったのですが臨床医学各論の学び始めの導入としてすごく良さそうな参考書だと思いました。

イメカラシリーズ(イメージするカラダのしくみ)

病気がみえるシリーズ

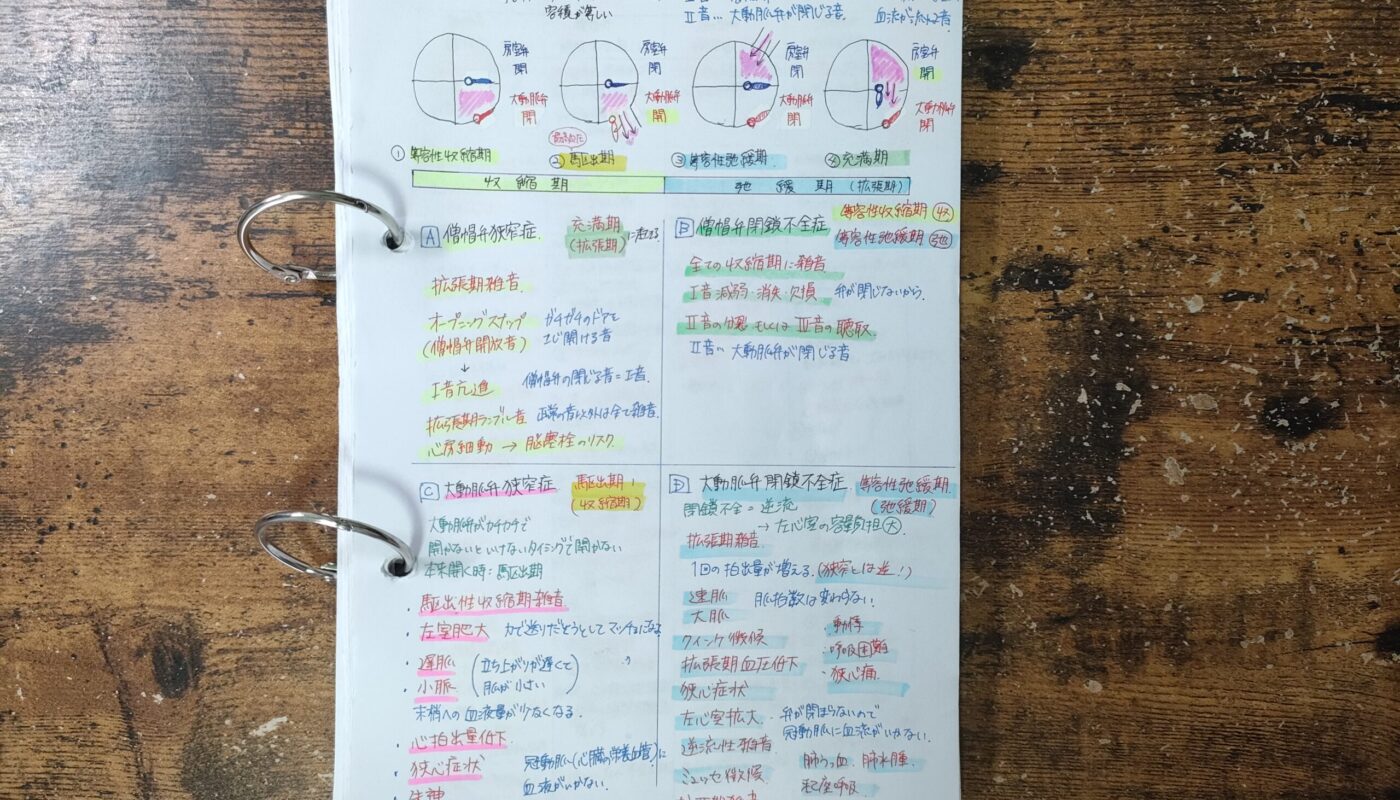

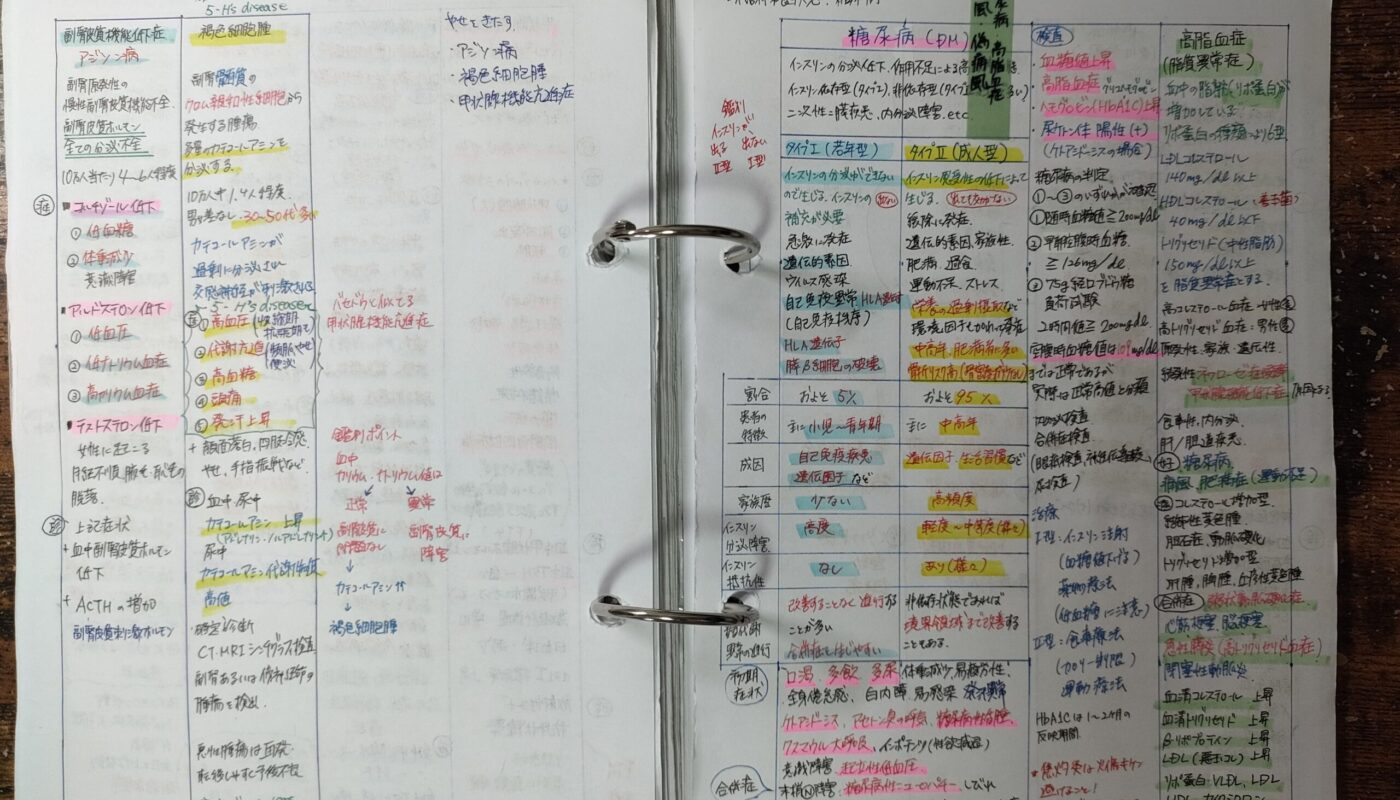

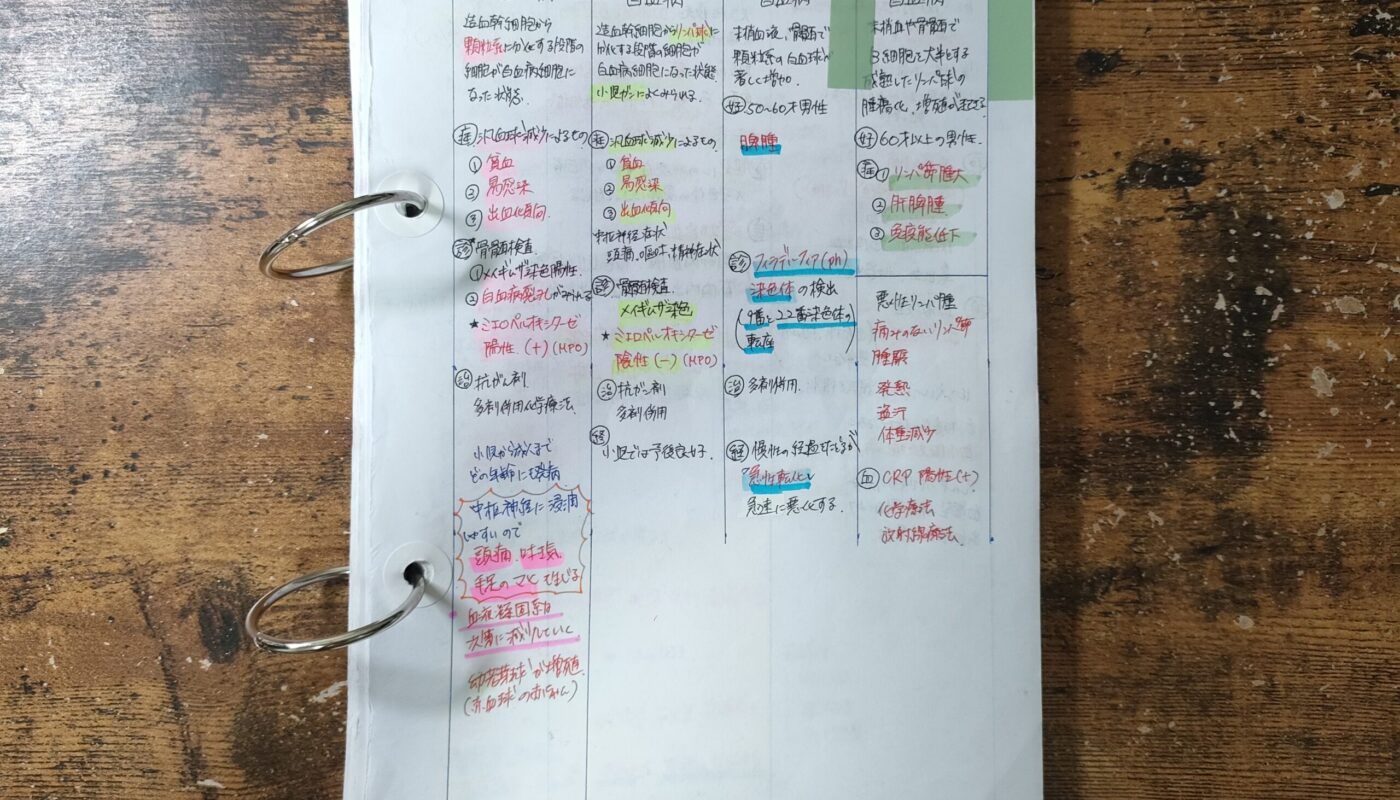

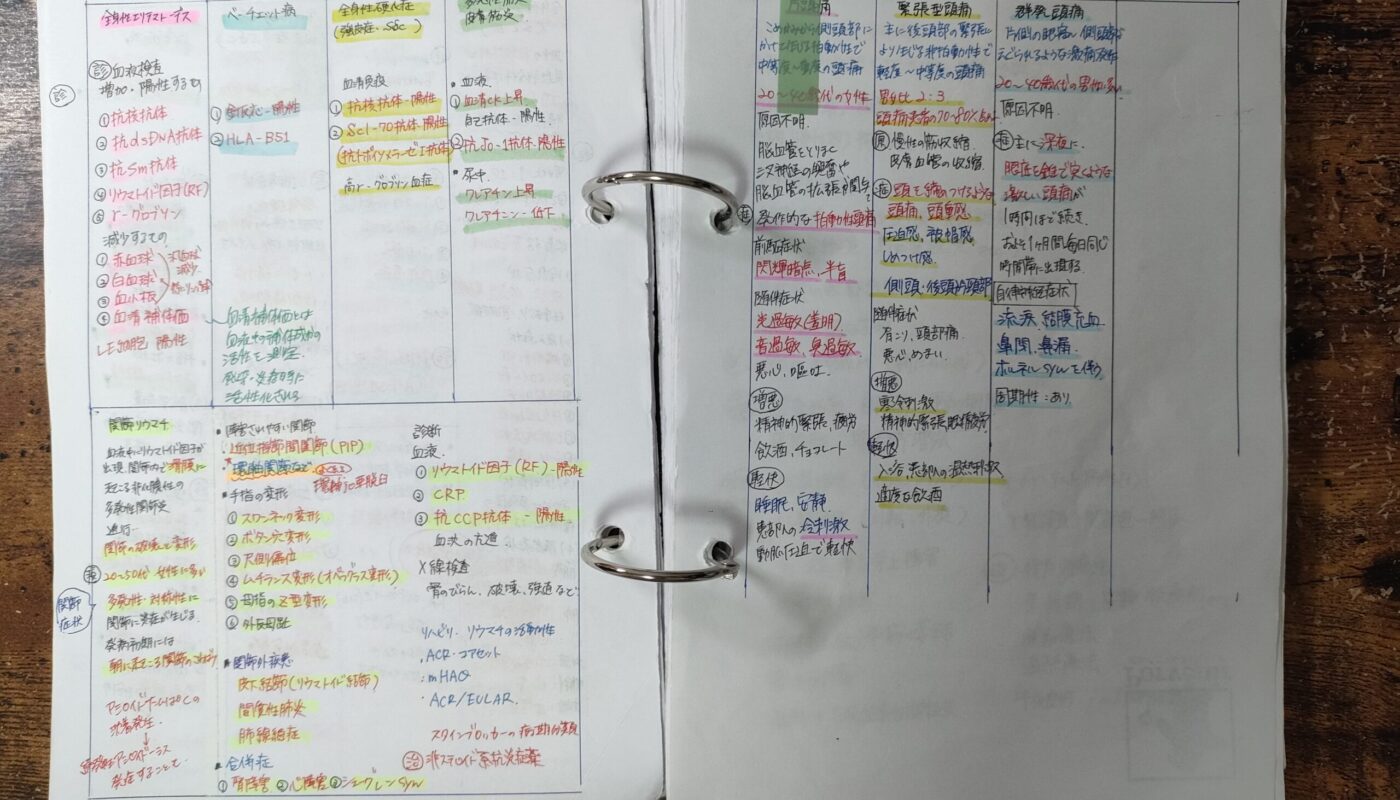

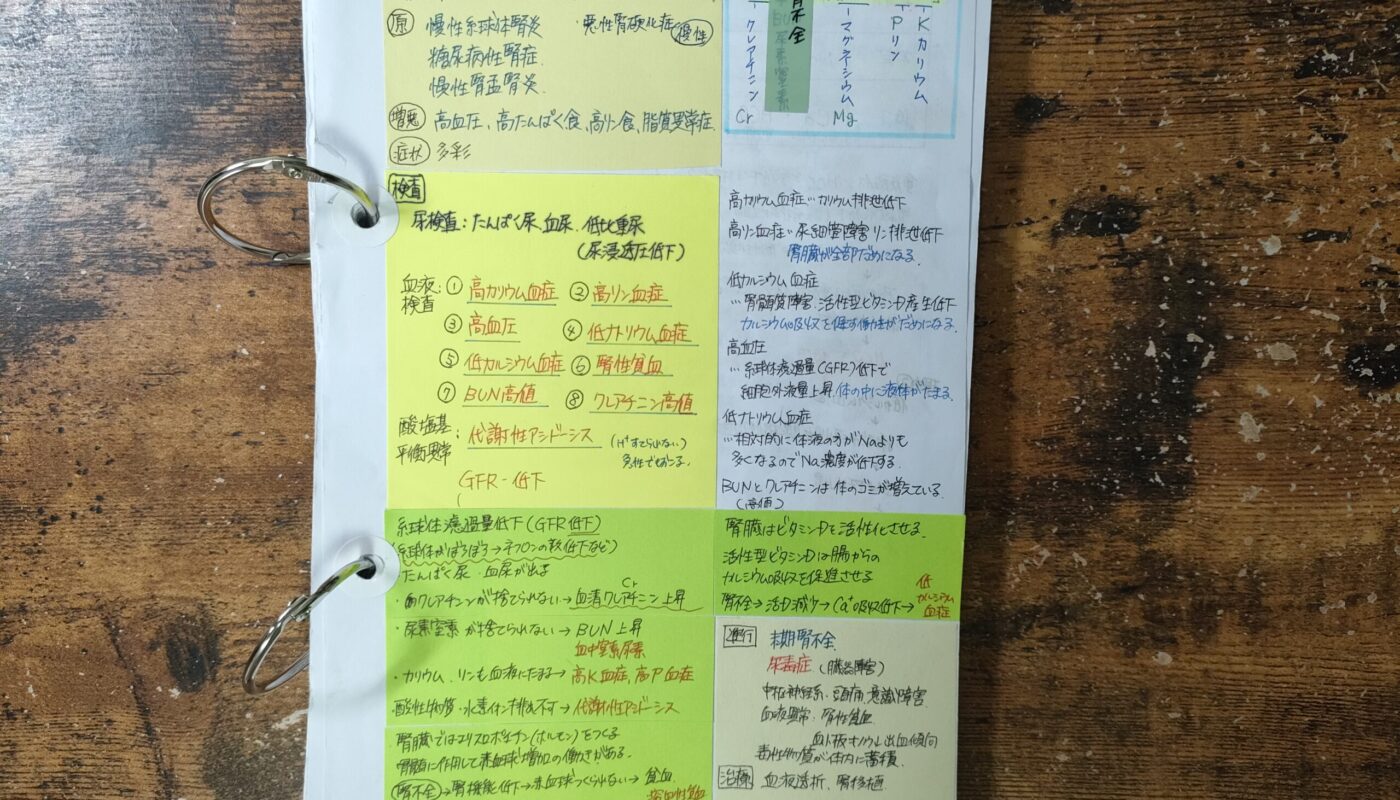

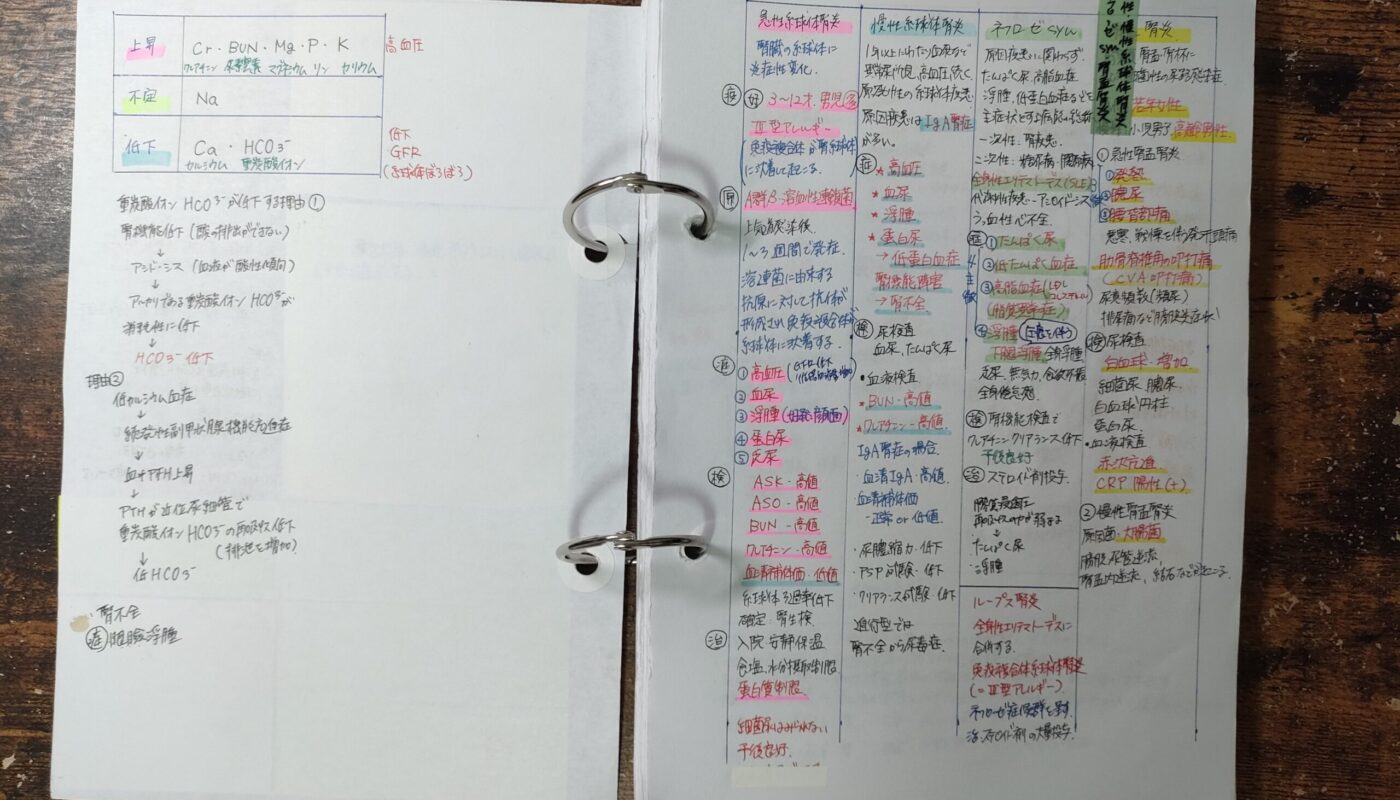

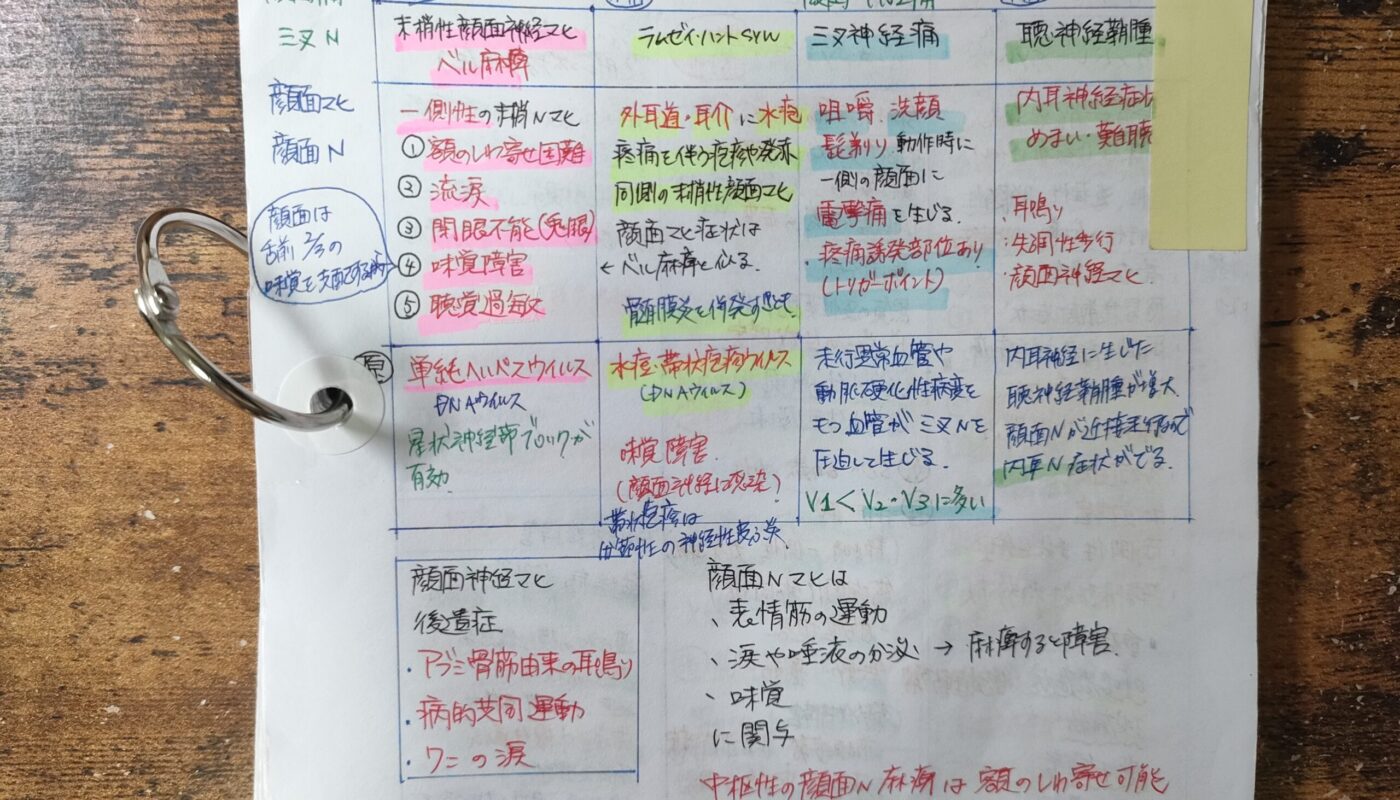

私の臨床医学各論の勉強方法はノートを縦線で区切って各分野の疾患を横並びにして各疾患の特徴や原因、鑑別で問われやすい疾患の違いが分かるように書いていました。

基礎のレイアウトはアイルヒーリング研究社の臨床医学各論ノートを参考にしながら作りました。

あとは過去問や授業で学んでさらに覚えた方が良い情報があれば書き加えていきました。

アイル編集グループ「これは使える」シリーズ

iPadと紙ベースのノート併用でいきました

基本的に紙資料はスキャンしてiPadとgoodnote6で学習していました。

ただ眺めるだけではあまり頭に入ってこないので、A4のコピー用紙を裁断してA5サイズにしてパンチで穴を開けてリングを通してノートにし、がんがん学んだことを書いていました。

専用のノートやルーズリーフに綺麗に書いたりまとめると授業の日にその専用のルーズリーフやノートを忘れるとテンションが下がるので

紙は惜しみなく使うようにしていましたね。

デジタルデバイスは使いこなすためにも早めに導入がおすすめ。

タブレット、スキャンは導入を考えている場合には始めるのはデバイスに慣れて使いこなすまでに多少時間もかかると思いますし早ければ早いほど良いと思います。

【社会人の勉強法】紙媒体はどんどんScanSnapで電子化していこう

他医療系受験生向けアカウントでノートまとめの参考に

ノートまとめはインスタグラムの看護師・PT・OTの受験生向けのアカウントで分かりやすくまとめられているものを参考にしていました。

基礎医学分野では他の医療系資格と同じことを学んだりするので、うまく活用するといいと思います。

近年医師・看護師の国家試験に出題されたものが翌年以降に焼き直しされてはり師・きゅう師の試験でも出されることもあるので

他医療系資格の国家試験の出題傾向をチェックしておくのも余裕があればやってみても良いかと思います。

勉強時間以外でSNSを触る時は医療系のアカウントをフォローして眺めるようにしていました。

みずき 🌸 PT・OT国試合格へ導く専門家 🌸

ドクター悠

ハル

ニャンゴロ先生 | イラスト付き歯科ゴロ

おすすめアプリ

国家試験対策はとにかく過去問を解くこと。

「コクシーランド」「ハリスタ」というアプリを利用していました。

ハリスタでとにかくたくさん問題解いて

苦手な単元が明確な場合にはコクシーランドで単元を絞って問題を解いていました。

受験の年までに自分の勉強方法が確立できているといい。

自分に合う勉強方法を早いうちに確立できると学校の定期試験や国家試験に対しても対策しやすくなると思います。

私は仕事もあったので学校の定期試験にはあまりエネルギーを割けていなかったです。8割程度取れればいいかなと思っていました。

比較的時間に余裕がある場合

過去問題を解く→間違ったら要点のまとめを確認する→それでも分からなければ授業プリントや教科書を読んで基礎に立ち戻る

余裕がない場合・試験直前の場合

過去問題を解く→間違ったら要点のまとめを確認する→暗記・語呂合わせで無理やり覚える

などなど、理解の仕方も状況によって分けてました。

ストレスがかかる一年。環境を整えて臨むこと

受験イヤーは国家試験のプレッシャーでストレスを抱えますし体調面で予期せぬ出来事もあったりするので、

金銭的・身体的になるべく余裕を持って過ごして受験に臨めるように環境を整える必要があるなと思いました。

これからはり師・きゅう師の専門学校への入学を考えている方に

専門学校で生理学を担当して下さっていたおじいちゃん先生に

「国家資格は早く合格して免許を取ってしまいなさい」と1年生の時に言われました。

医療系の国家試験は年々難しくなっていきます。

それは専門学校というビジネスが存在するためでもあるように思います。

合格率70%を維持するために問題を作成する協会側が問題の難易度を変え、専門学校や受験生が対策・勉強して攻略することを繰り返すからですね。

また、社会人からまた勉強をやり直すというのは結構大変です。

記憶力・単純暗記力は高校卒業して専門学校に入学したルーキーたちには敵わないなと思いました。

だからこそ、鍼灸師になりたいと思ったら今が人生で一番若い日であるから、早めに行動して3年間通って国試合格して免許をゲットしてほしいですね。

この記事を読んでいる専門学校入学を考えていて、社会人として(雇用保険に1年以上加入して)働いている方はぜひ「専門実践教育訓練給付金制度」の利用を考えて計画的に入学〜卒業・国試合格〜就職までのスケジュールを練るのが良いかと思います。

専門実践教育訓練給付金制度は学費の一部を給付金として受け取ることができるので正規の学費よりお得に通うことができます。

専門学校に通い始めると座学の内容も年次が上がるにつれどんどん難しくなり実技の授業も忙しくなります。

できる限りお金の負担を減らして学校に3年間通って国家試験合格まで無理しなくて済むようにしてほしいなと思います。

ちなみに私は受験シーズン、年明けは「No No Girls」を観てEp.15を繰り返し観てました。

HANAの「Drop」やちゃんみなさんの曲も買って聴いてました。

No No Girls、よかったね。。

曲を聴いて自分を鼓舞してました。

HANAも応援してるよ〜!